No.14 本間一族(資貞・資忠父子と忠秀)

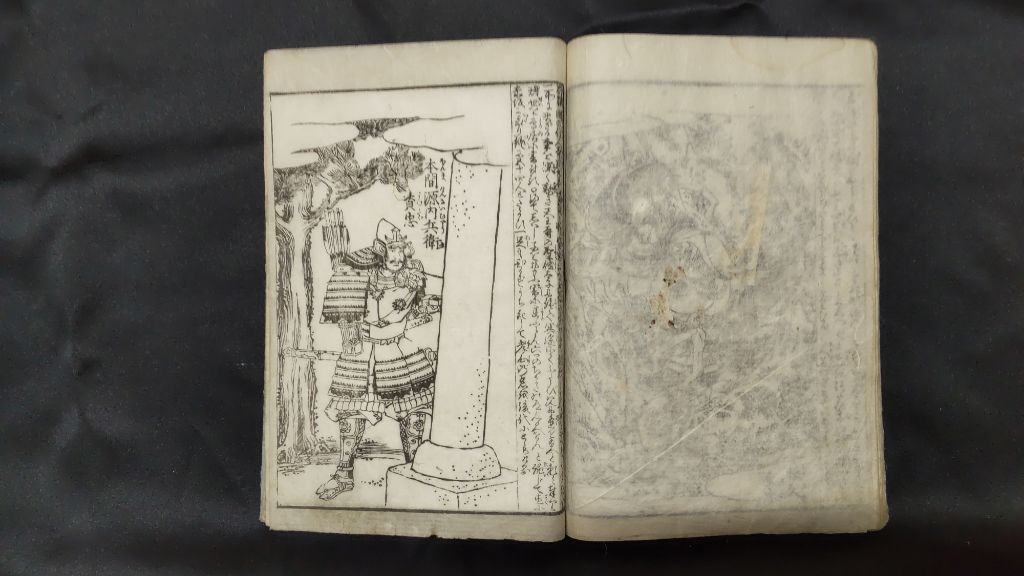

絵入り太平記(あつぎ郷土博物館所蔵)

鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて、相模国恩馬郷本間村を名字の地とし、依知郷を領有した本間氏の活躍が多く見られます。 本間資貞(永仁5年(1297)~元弘3/正慶2年(1333))と資忠(正和5年(1316)~元弘3/正慶2年(1333))父子は、元弘3/正慶2年2月に北条方として楠木正成が守る河内国赤坂城を攻めました。

北条方が大軍を動員した赤坂城攻めは、従軍した幕府官吏の手による「楠木合戦注文」に詳しく記され、戦況とともに正確な死傷者の数が把握できる貴重な資料となっています。その中で、本間一族は又太郎・与三兄弟が先陣を務め、城戸を3つ破ったものの4つ目で負傷して後退、この際に資貞・資忠父子をはじめ100人余りが討ちとられてしまいました。

資貞・資忠父子の討死は、『太平記』巻6「赤坂合戦事付人見本間抜駆事」のモデルとなり、「父子ノ恩義、君臣ノ忠貞」として、その奮戦が描かれています。 赤坂城の戦いから3ヶ月後の元弘3/正慶2年5月21日(1333年7月11日)、稲村ケ崎を抜け、極楽寺坂を越えて新田義貞の軍勢が鎌倉に突入すると、翌22日、鎌倉北条家最後の得宗高時は、東勝寺で一族とともに自害、150年続いた鎌倉幕府は滅亡しました。 鎌倉幕府滅亡後、多くの武士は新たに成立した建武新政府に従いましたが、渋谷氏や本間氏など北条氏恩顧の武士は抵抗を続けました。

建武元年(1334)の本間氏の反乱はすぐに鎮圧されてしまいましたが、北条氏与党による反乱は旧北条氏領を中心に頻発しました。北条氏与党として挙兵した本間一族に対して、早くから建武新政府に所属した一族もありました。その内の一人が本間孫四郎忠秀です。『太平記』では重氏、資氏の名で登場します。忠秀は、九州から軍勢を率いて上洛する足利方の軍船に対して波打ち際から矢を放ち、両軍の喝さいを浴びました。忠秀は、弓馬に優れ「天下一ノ馬乗」、「強弓ノ手垂」と記されています。遠矢を披露した湊川合戦後、捕らえられ六条河原で刑死しました。

この記事に関するお問い合わせ先

産業文化スポーツ部 文化魅力創造課 あつぎ郷土博物館

〒243-0206

厚木市下川入1366-4

電話番号:046-225-2515

ファックス番号:046-246-3005

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年04月05日