No.24 北条五代

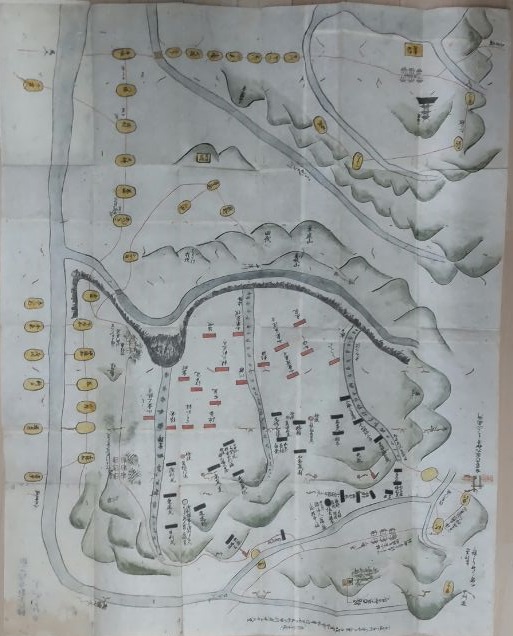

永禄十二己巳年三増合戦之図(あつぎ郷土博物館蔵)

室町時代末から戦国時代にかけて、小田原城を本拠として関東一円を支配した戦国大名の北条氏は、伊勢宗瑞、北条氏綱、氏康、氏政、氏直の5人の当主がおり、それらを北条五代と呼んでいます。

伊勢宗瑞(北条早雲)(永享4年(1432年)又は康正2年(1456年)~永正16年(1519)8月15日)は、元々は室町幕府の申次衆でしたが、甥の今川龍王丸(今川氏親)の家督争いを助けるため駿河国へ向かい争いを治めました。その後堀越公方である足利茶々丸を倒し、伊豆国を平定し、小田原城を入手し、小田原城を居城としました。

北条氏綱(長享元年(1487年)~天文10年7月19日)は、宗瑞の後を継ぎ、領国の支配体制を整えました。大永4年(1524年)から「北条氏」を名乗り、虎の印判状を用い、印判状のない命令は無効としました。他にも、伝馬制度を整え領国内の物流の整備に努めることや、職人を集めるなど経済の安定化に努めました。鶴岡八幡宮の再興にも尽力しています。

北条氏康(永正12年(1515年)~元亀2年(1571)10月3日)は、支配を関東一円に支配を広めていきました。その中でも有名な戦いが、天文15年(1546年)4月20日「河越夜戦」です。氏康は、兵が少なく圧倒的に不利な状態でしたが、河越城内と共に夜襲をかけて、勝利しました。この戦いで、扇谷上杉の滅亡を招き、山内上杉氏の力は弱まりました。また、厚木市近辺では、永禄12年(1569)10月に武田信玄と戦った、「三増合戦」も山岳戦として有名です。その後武田・今川両氏との婚姻関係を築き三国同盟(「相甲駿三国同盟」)を結びましたが、今川義元の死を機に武田家との関係は悪化し武田信玄に攻め入られるなど領国内での戦いは収まりを見せませんでした。領国の経営面では、検地を進め「小田原所領役帳」とった家臣の課税に関する台帳を作成し、家臣、領民の統制を強めました。独自の官僚制度の評定衆による訴訟の処理や升の統一、目安箱の設置、小田原城下の整備等多くの内政面の整備にも努めていました。

北条氏政(天文7年(1538年)又は天文8年(1539年)~天正18年(1590)7月11日)は、永禄4年(1561)の上杉謙信、永禄12年(1569)の武田信玄による小田原攻めを退け、北条氏の領国は相模・伊豆・武蔵・下総・上総・上野から常陸・下野・駿河の一部と最大となりました。家督を譲った後も、北条氏の最高実力者として君臨しますが、豊臣秀吉の招きに応じず上洛を引き延ばしたことにより出仕の意思がないとされ、天正18年(1590)の豊臣秀吉による小田原攻めにより約3か月籠城後、豊臣22万の兵力により敗北し、最後は切腹しています。

北条氏直(永禄5年(1562年)~天正19年(1591)11月4日)は、天正8年(1580)に家督を継承しています。所領をめぐり武田氏と戦ったが、決着がつかないまま天正10年(1582)に武田氏が滅亡し、本能寺の変で織田信長が亡くなると、北条氏は上野、下野方面を攻略し支配下に加えた。この頃北条氏の支配領域は最大に達しました。豊臣秀吉が天下を取ると豊臣秀吉軍の攻撃に備えて町全体を取り囲む巨大な総構を築きました。その後上洛の引き延ばし等により豊臣方との関係が悪化し天正18年(1590)豊臣方の大軍に小田原を包囲され、約3か月の籠城戦の後、小田原城を開城し、北条氏は滅亡しました。氏直は小田原合戦後、高野山へ追放され、その翌年に亡くなっています。

こうして、約90年にわたる戦国大名北条氏による関東支配は終わりを告げます。

この記事に関するお問い合わせ先

産業文化スポーツ部 文化魅力創造課 あつぎ郷土博物館

〒243-0206

厚木市下川入1366-4

電話番号:046-225-2515

ファックス番号:046-246-3005

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年04月05日