建設リサイクル法とは

『資源循環型社会』を形成するために!!

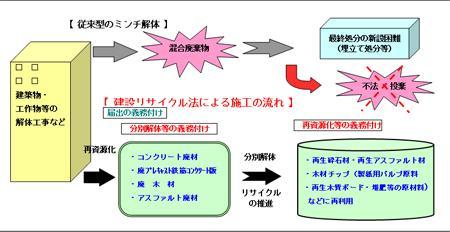

限られた資源の有効利用、環境負荷の低減等を図り、『資源循環型社会』を形成するためには、我が国の環境に大きな負荷を与えている建設廃棄物の発生抑制、リサイクル、適正処理をより一層推進しなければなりません。

このような趣旨から成立した『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』(通称:建設リサイクル法)が、平成14年5月30日から本格施行になり、住宅等を解体・新築などするときは『届出』が必要になりました。

届出が必要な建設工事(対象建設工事)

次の特定建設資材を用いた建築物の解体など一定規模以上の建設工事(対象建設工事)については、施主(発注者)が建設リサイクル法に基づき届出を行う必要があります。

|

対象建設工事の種類 |

規模の基準 |

特定建設資材 |

|---|---|---|

|

建築物の解体 |

床面積の合計 |

建設資材廃棄物 |

|

建築物の新築・増築 |

床面積の合計 |

建設工事から副次的に生ずる建設資材廃棄物等 |

|

建築物の修繕・模様替(リフォーム等) |

請負代金の額 1億円 |

建設工事から副次的に生ずる建設資材廃棄物等 |

|

建築物以外のものの解体・新築等 (土木工事等) |

請負代金の額 500万円 |

建設工事から副次的に生ずる建設資材廃棄物等 |

建築物等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け

1.分別解体等の実施義務(法第9条)

対象建設工事の受注者又は自主施工者が、当該工事を施工する場合は、一定の技術基準に従って分別解体等をしなければなりません。

2.再資源化等の実施義務(法第16条)

対象建設工事の受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化をしなければなりません。

ただし、指定建設資材廃棄物として政令で指定した特定建設資材廃棄物(建設発生木材)については、工事現場から一定の距離の範囲内(50キロメートル)に再資源化施設がない場合など、再資源化を図ろうとすると受注者に過大な負担がかかる場合には、焼却等によりその容積を減らすこと(本法では「縮減」という。)で足りるとしています。(「縮減」についての問い合せは、県央地域県政総合センター環境調整課です。)

特定建設資材

- コンクリート

- コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)

- 木材

- アスファルト・コンクリート

発注者・受注者の届出や契約等の手続きの整備

1.発注者又は自主施工者に課せられる義務(法第10条)

対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について、厚木市長(建築指導課)に届け出なければなりません。

このことから、届出を市長に提出してから、7日間は対象建設工事に着手することができないことになりますので、注意願います。

また、市長は、その計画が施工方法に関する基準に適合しないと認めるときは、発注者に対し分別解体等の計画の変更等を命ずることができることとなっています。

2.受注者に課せられる義務(法第12条・第13条・第18条)

元請業者から発注者への書面により説明しなければならない事項

- 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造

- 新築工事である場合においては、使用する特定建設資材の種類

- 工事着手の時期及び工程の概要

- 分別解体等の計画

- 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込

(2)対象建設工事の請負契約を行うときは、建設業法に定めるものの他、次の事項を記載した書面に署名、または記名押印して相互に交付する必要があります。(法第13条)

なお、解体工事に要する費用等を明記することで、両者が解体に関して適正な費用を負する意識をしっかりと共有することを求めています。

発注者と元請業者が請負契約書に記載しなければならない事項

- 分別解体等の方法

- 解体工事に要する費用

- 再資源化等をするための施設の名称及び所在地(特定建設資材廃棄物のみ)

- 再資源化等に要する費用(特定建設資材廃棄物のみ)

(3)元請業者・下請負人に関わらず、対象建設工事を請け負うものは、下請負人に対して発注者が市長に対して届け出た事項を書面により告げなければなりません。(法第12条)

元請業者が下請け業者と請負契約する場合にしなければならない事項

- 市長に届出た事項を書面により告知しなければなりません。

- 請負契約を締結する場合には、イ 発注者と元請業者が請負契約書に記載しなければならない事項と同様に書面で交付しなければなりません。

(4)元請業者は再資源化等が完了した際には、次の事項を発注者に書面で報告しなければならず、また、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し保存しなければならないこととしています。(法第18条)

再資源化等が完了した際に書面で報告しなければならない事項

- 再資源化等が完了した年月日

- 再資源化等をした施設の名称及び所在地(特定建設資材廃棄物のみ)

- 再資源化等に要した費用(特定建設資材廃棄物のみ)

4.解体工事業者の登録制度(法第21条)

適正な解体工事等の実施を確保するために、解体工事業者の登録制度及び解体工事現場への技術者の配置等が義務付けられ、次の登録業者等に工事を発注することになります。

解体工事業者の登録制度

- 建設業法別表下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた業者。(主任技術者(監理技術者)を選任し施工を管理します。)

- 解体工事業を営む者で、県知事の登録を受けた者。(技術管理者を選任し施工を管理します。)

標識の設置義務(営業所及び解体工事の現場ごとに標識の掲示が義務付けられています。)

神奈川県の建設リサイクル法のホームページを紹介します。

法の概要、法令集、届出書等の様式(ダウンロード可能)や解体工事業の登録等について、神奈川県県土整備部建設リサイクル課のホームページでご覧になれます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市みらい部 建築指導課 建築指導係

〒243-8511

厚木市中町3-17-17

電話番号:046-225-2430

ファックス番号:046-223-0166

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年07月27日

公開日:2021年04月01日