環境市民学習講座「市内産の津久井在来大豆を使った味噌作り」を実施しました!

「市内産の津久井在来大豆を使った味噌作り」を実施しました!

環境保全に対する意識の啓発と、環境保全のために自らが率先して行動できる人材育成、機会の創出を図るため、環境市民学習講座「市内産の津久井在来大豆を使った味噌作り」を実施しました。

当日は、厚木市内で津久井在来大豆の栽培を行う臼井スミ子さんと臼井欽一さんにお越しいただき、味噌作りを通して、地産地消を体験しました。

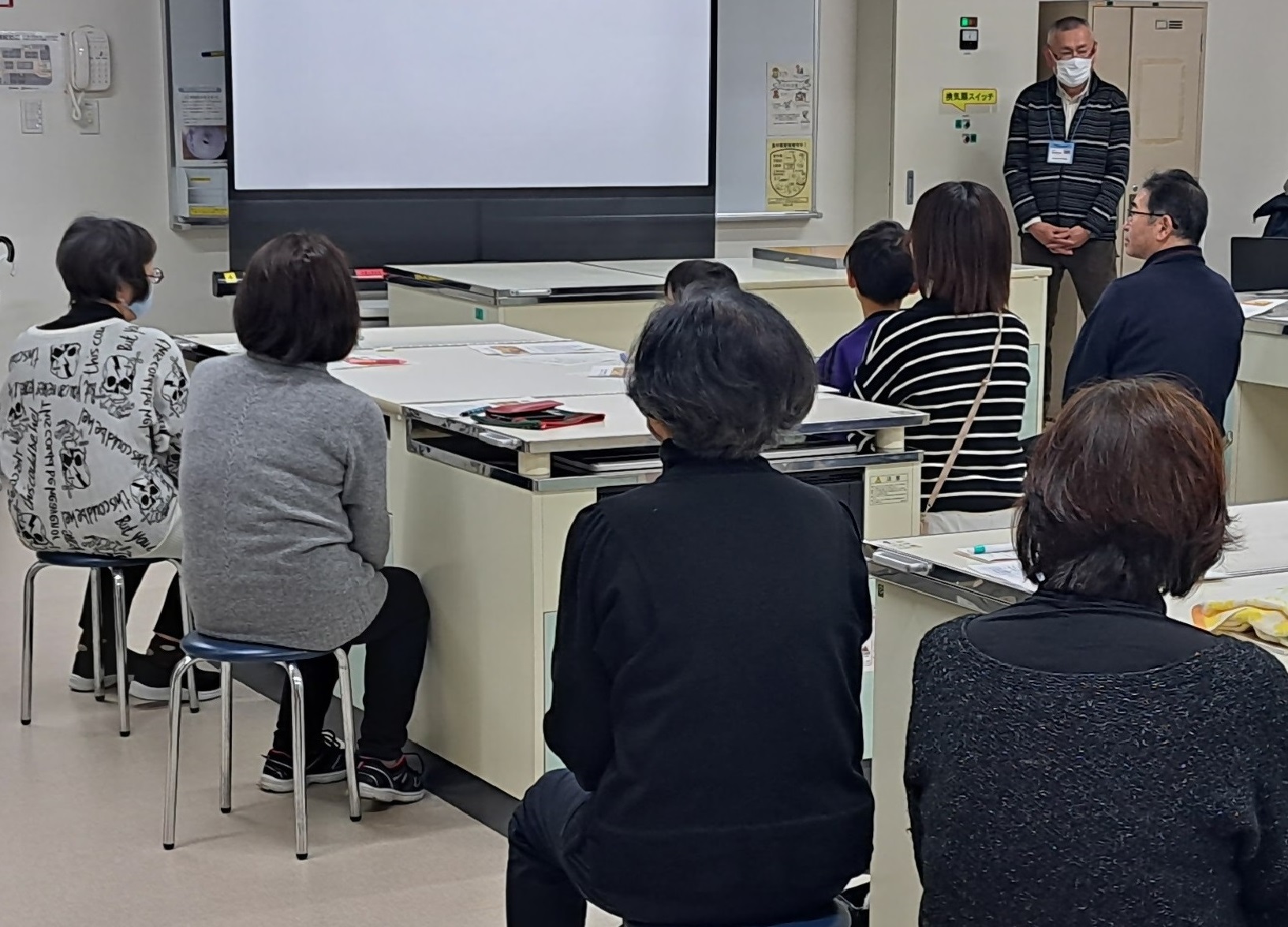

まず、二酸化炭素削減の面から地産地消が与える効果について、学びました。地産地消は輸送に係るエネルギーを減らすことができることから、カーボンニュートラルを達成するための取組の一つになります。

次に、スミ子さんと欽一さんを取材したビデオを通して、大豆の栽培の難しさや味噌作りを始めたきっかけなどを教えていただきました。味噌作りに対する強い思いを知ることができました。

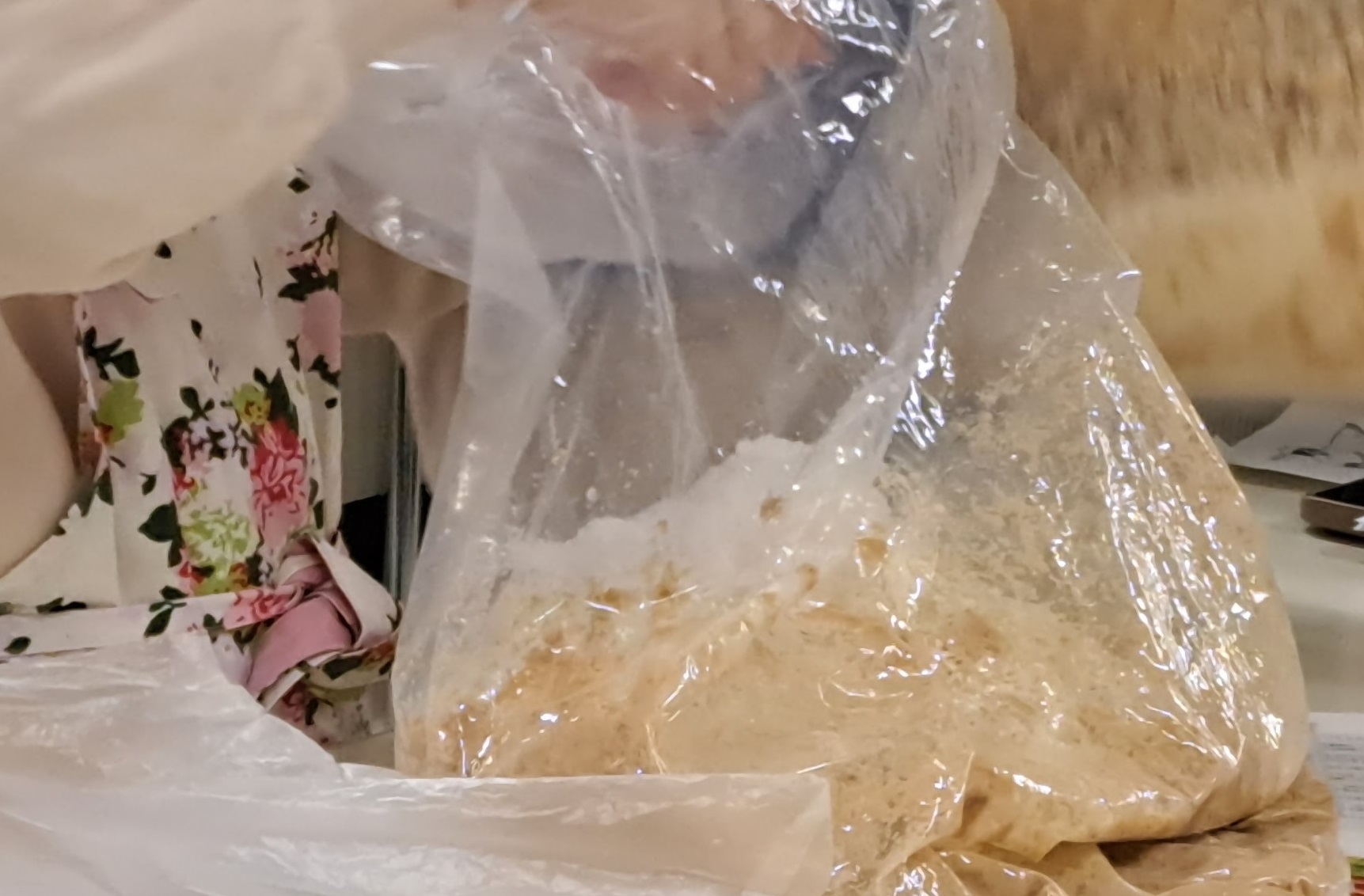

ビデオを見た後は、スミ子さんと欽一さんが当日の朝早くから準備いただいた津久井在来大豆、こうじ、塩を使って味噌作りを体験しました。当日の大豆は、スミ子さんの畑で収穫し、こうじは市内で生産された米で作っており、正に地元のものです。津久井在来大豆は、幻の大豆と言われ、甘みが強いとのことです。また、大豆を煮るための火は薪を使っており、二酸化炭素排出削減も考えられています。参加者の皆さんは、スミ子さんと欽一さんにご指導いただきながら、一生懸命味噌を作っていました。

味噌は、大豆をまぜながら潰していくため、力のいる作業です。こうじと塩を均等にまぜながら丁寧に潰していきます。1人大豆2キロ、こうじ500グラム、塩500グラムの合計3キロで食べごたえのある量です。

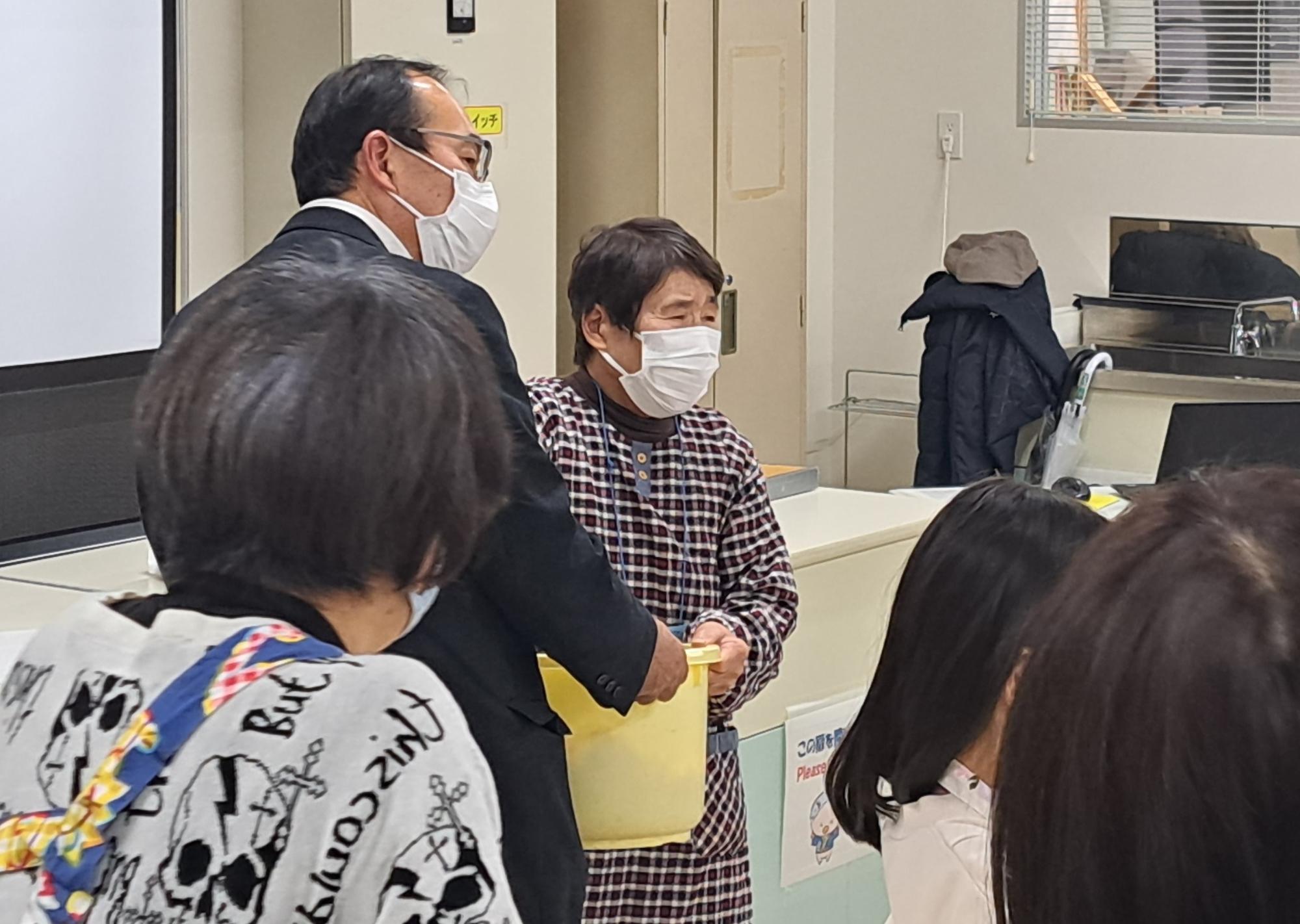

最後に、味噌の保存方法についても、教えていただきました。味噌は生き物とのことで、空気を抜くことは大事ですが、密閉してはいけないとのことで、そのコツについて教えていただきました。発酵には、夏の暑さが必要とのことで、9月頃まで出来上がりを待ちます。美味しい味噌を作るため、参加者の皆さんも真剣に聞き入っていました。

参加された皆さんの感想から

・地産地消の意識が高まりました。本日のような講座がまたあれば参加したいです。

・大変な準備をしていただいたおかげで楽しくみそづくりが出来ました。秋に食べるのがとても楽しみです。

・とても貴重な体験でした。

講座開催日

令和6年1月20日(土曜日)

この記事に関するお問い合わせ先

環境農政部 環境政策課 環境政策係

〒243-8511

厚木市中町3-17-17

電話番号:046-225-2749

ファックス番号:046-223-1668

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年02月13日

公開日:2024年02月13日