流星ってなあに?

正体は宇宙のちり

太陽系には、惑星のような大きな天体の他に、小さなちりのような天体がたくさんあります。こうした地球が地球と衝突すると流星になります。流星のもとになるちりを「流星物質」といいます。

普通、肉眼で見える程度の明るさの流れ星は、マッチ棒の頭程度(数ミリ)の流星物質だと考えられています。

なぜ光る?

流星物質は秒速数十kmという猛スピード(新幹線の数百倍!)で地球の大気と衝突します。

このときのエネルギーで高温となり、流星の通り道の大気が光を放ちます。これが流星として見えるのです。

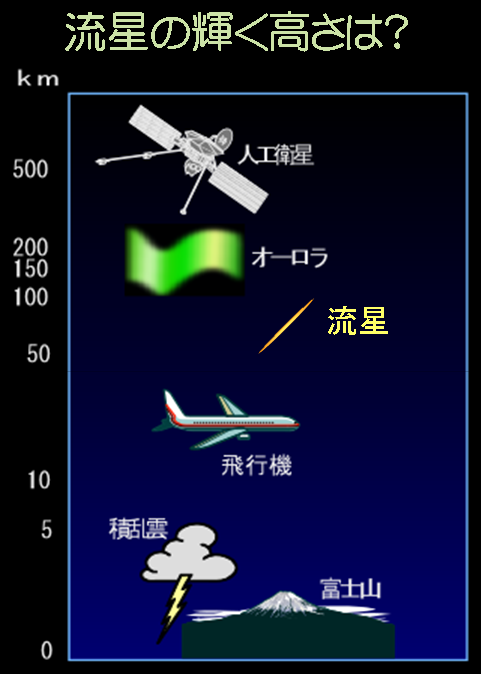

どこで光る?

普通の流星は地上100kmほどの高さで燃え尽きてしまいます。

たいへん大きな流星物質の場合は、燃え尽きずに地上に落下することがあります。これが、隕石(いんせき)です。

流星、それは気の遠くなるような長い間太陽系を旅した「ちり」の、最後の一瞬の輝きなのです。

流星群とは?

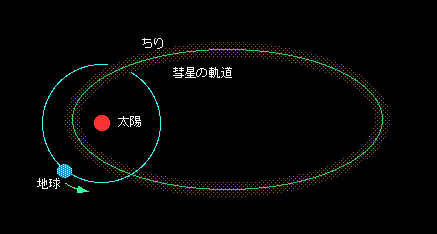

流星物質はどこからやってくるのでしょうか? そのひとつは彗星です。彗星の軌道の周りには彗星から吐き出されたちりがたくさんあります。この中を地球は毎年同じ時期に通過します。すると、ちりは毎年同じ時期にたくさんの流星物質として地球に衝突し、流星になります。これが流星群です。

流星群のもとになるちりを出している天体を母天体(ぼてんたい)といい、それが彗星の場合は、母彗星(ぼすいせい)と呼びます。

放射点

並行にのびたレールの上にボールを転がし、その様子を端から眺めると、

ボールが遠くにある一点から広がるように動いて見えます。

同じ母天体から吐き出されたたくさんのちりも、互いに平行な軌道を動いています。

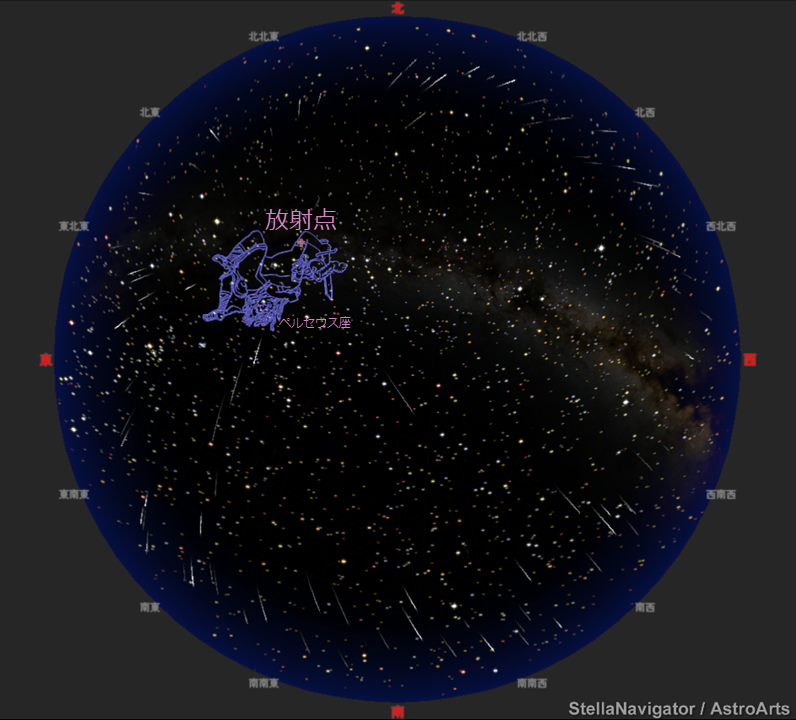

これらのちりが流星物質として地球に飛び込んでくると、たくさんの流星が夜空のある一点を中心に伸びるように見えます。この点を放射点(ほうしゃてん)と呼び、その点のある星座の名前をとって〇〇座流星群と呼ばれます。

この図は、ペルセウス座流星群のイメージ図です。

ペルセウス座と名前はついていますが、それはあくまでも放射点がペルセウス座にあるからです。

流星そのものは、空全体に現れますので、必ずしもペルセウス座の方向を眺める必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

神奈川工科大学厚木市子ども科学館

〒243-0018

厚木市中町1-1-3(厚木シティプラザ7階)

電話番号:046-221-4152

FAX番号:046-224-9666

開館時間:9時から17時

休館日 :年末年始(12月29日から1月3日)

施設点検等のため、毎月第3月曜日は正午から開館(休日にあたる場合は第2月曜日)

その他、施設点検等のため臨時に休館する場合がありますのでご了承ください。

更新日:2021年08月12日

公開日:2021年08月12日